| 合规解读 |

谈一谈混合物类化学品GHS分类之浓度阈值

来源:合规化学网 点击数:18930

化学品的危害分类(亦称为GHS分类)是一项既繁琐又很严谨的工作。根据最新版GHS制度(第七修订版),化学品的危害类别共有29大项,其中物理危害17项(我国GB30000.X系列标准由于修订滞后性,目前物理危害是16项),健康危害10项,环境危害2项。详细介绍可参见合规解读——“ 危险化学品是如何分类的? ”。

在具体危害分类过程中,相对于纯物质,混合物由于缺少整体的健康和环境危害数据,而显得错综复杂,需要灵活采用架桥原则、加和公式、组分浓度阈值等多种替代方法。

最直接的分类方法为试验,然而出于成本控制及动物关怀,一般不推荐使用此办法进行健康分类,目前国际通用的方式是通过“浓度阈值”对混合物进行分类,即通过使用混合物中已分类组分的“阈值”(又称为临界值或浓度限值)对混合物进行分类。在本期合规解读中,我们将主要为大家详细讲述一下如何利用组分浓度阈值,对混合物的健康危害进行准确分类。

一、 什么是“浓度阈值”?

“浓度阈值”是指对混合物进行健康危害分类时,引起混合物划入对应危害的组分临界浓度 ,即当混合物中一种或多种危害组分的浓度达到对应健康危害的“浓度阈值”时,则可认为混合物整体也具有此对应的健康危害。

需要注意的是,使用“浓度阈值”的前提条件包含两点,首先对应的主体是“混合物”,其次是未对混合物整体进行对应危害的试验确认(如已做过试验,“浓度阈值”的计算方式则毫无意义)。

二、 各种“健康危害”的“浓度阈值”是多少?

1. 急毒性

混合物的“急毒性”分类标准相对较为复杂,除了架桥原则之外(包括稀释、产品批次、内推法等),还可通过加和公式(亦称ATE值计算法)来计算得出,具体可参见之前合规解读——“国标30000 系列解读之急性毒性 ” ,由于此危害的分类方式不适用于浓度阈值法,在此不作赘述。

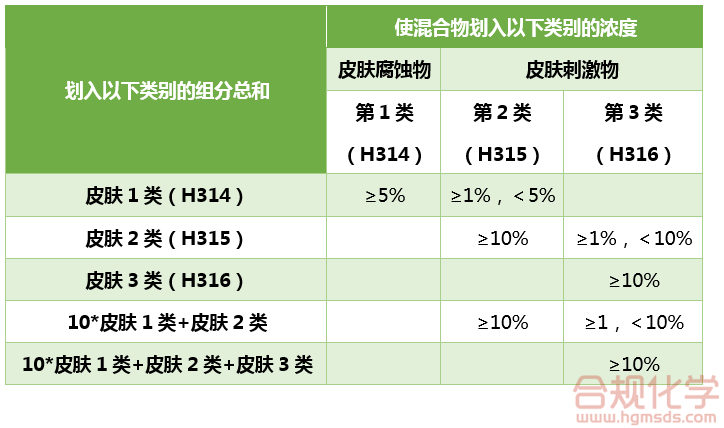

2. 皮肤腐蚀/刺激

“皮肤腐蚀/刺激”按照危害程度可分为第1类(包含子类别1A、1B、1C)、第2类和第3类。具体“阈值”如表1所示。

表1 皮肤腐蚀/刺激 浓度阈值表

需要注意的是,在采用皮肤1类的子类别时,混合物中所有划入皮肤1A、1B或1C子类别的组分,其各自加和都应该≥5%,才能将混合物划入皮肤1A、1B或1C子类别中。如1A类组分的加和<5%,但是1A+1B类组分和≥5%,则混合物应划入1B子类别。同样,如1A+1B组分和<5%,但1A+1B+1C组分和≥5%,则混合物应划入1C子类别。在混合物中至少有一个重要组分划入1类而不带子类别的情况下,如果所有皮肤腐蚀性组分之和≥5%,混合物应划入第1类且不作子类别划分。

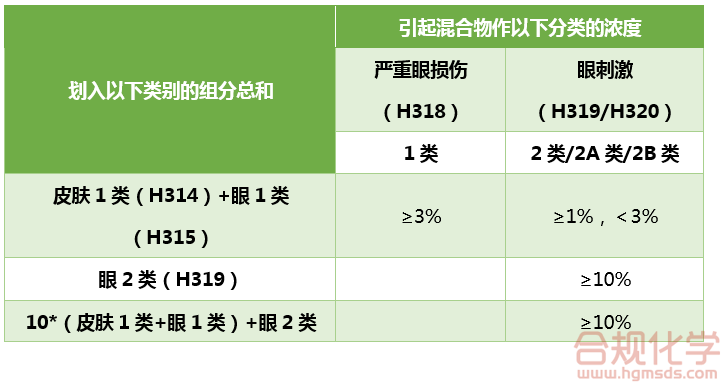

3. 严重眼损伤/眼刺激

“严重眼损伤/眼刺激”按照危害程度可分为第1类和第2类(包含2A、2B类)。此危害的阈值情况与“皮肤腐蚀/刺激”类似,具体“阈值”如表2所示。

表2 严重眼损伤/眼刺激 浓度阈值表

需要注意的是,如果一种组分既划为皮肤1类又划为眼1类时,其浓度在计算时只考虑一次,其次具有皮肤腐蚀性的组分也对混合物整体的眼损伤或眼刺激危害有贡献,在计算浓度总和时需纳入考虑。

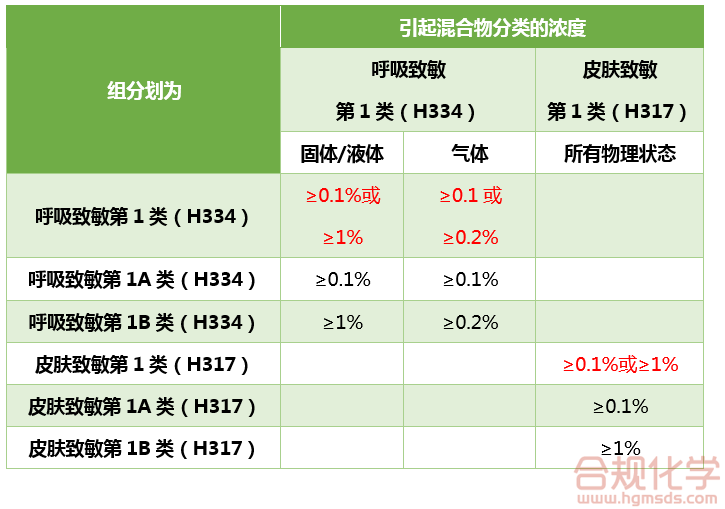

4. 呼吸或皮肤致敏

“呼吸致敏”跟“皮肤致敏”危害均只有第1类危险类别,然而,两者均可细分为1A类及1B类。具体阈值如表3所示。

表3 呼吸或皮肤致敏 浓度阈值表

如表中所示,有部分危险类别的阈值并非唯一的,此类有一定争议性的阈值往往以主管部门要求的为准。目前,欧盟CLP法规、美国HCS以及日本GHS-J标准关于此类危害的阈值采取了不同的标准,而我国GB30000系列标准中并未对此类阈值做出选择,为了确保合规,建议从严处理。

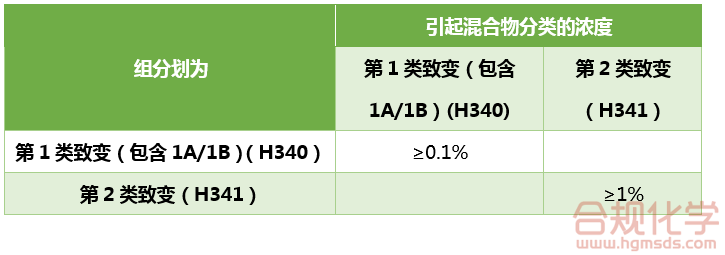

5. 生殖细胞致突变性

“生殖细胞致突变性”按照危害程度可分为第1类(包含1A类、1B类)和第2类,具体阈值如表4所示。

表4 生殖细胞致突变性 浓度阈值表

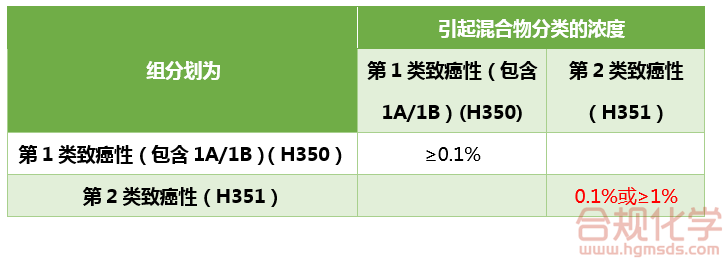

6. 致癌性

“致癌性”按照危害程度分为第1类(包含1A类、1B类)和第2类,具体阈值如表5所示。

表5 致癌性 浓度阈值表

如表中所示,第2类致癌性的浓度阈值有一定争议性。根据法规要求,如第2类致癌性组分在混合物中的浓度在0.1%~1%之间时,那么主管部门会要求在SDS中提供相关信息,但是对于GHS安全标签的要求会有一定主观性。针对此特殊情况,为了确保合规性一般建议从严处理。

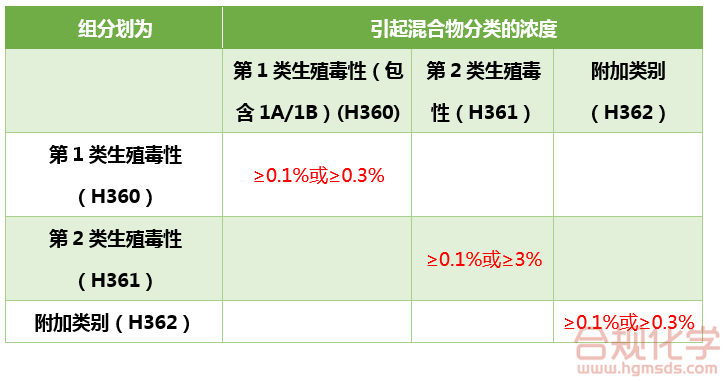

7. 生殖毒性

“生殖毒性”按照危害程度分为第1类(包含1A、1B类)、第2类和附加类别(影响哺乳或通过哺乳造成影响)。具体阈值如表6所示。

表6 生殖毒性 浓度阈值表

如表中所示,生殖毒性的浓度阈值跟第2类致癌性类似,并未统一,存在一定争议性。争议所导致的结果也与其相似,主要体现在是否需要张贴标签这一点上。为了确保合规性一般建议从严处理。

8. 特定目标器官毒性(单次接触)

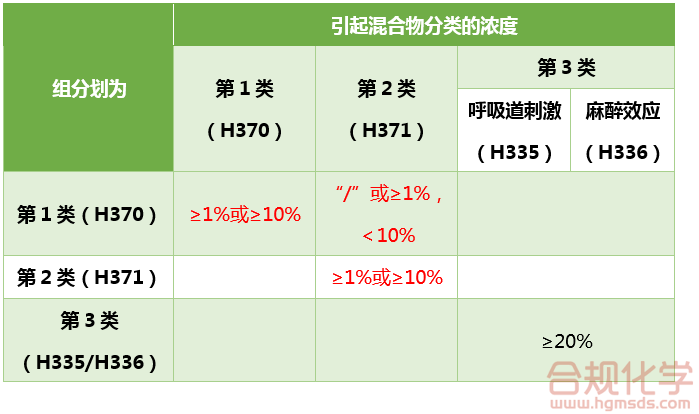

“特定目标器官毒性(单次接触)” 按照危险程度分为第1类、第2类和第3类(包含呼吸道刺激和麻醉效应)。具体阈值如表7所示。

表7 特定目标器官毒性(单次接触) 浓度阈值表

如表中所示,“特定目标器官毒性(单次接触)”的阈值情况相对较为复杂,尤其是当混合物中一种组分是第1类特定目标器官毒性危害物且浓度在1%~10%时,一些主观部门可能会要求将混合物定为第2类特定目标器官毒性物质。为了确保合规性一般建议从严处理。

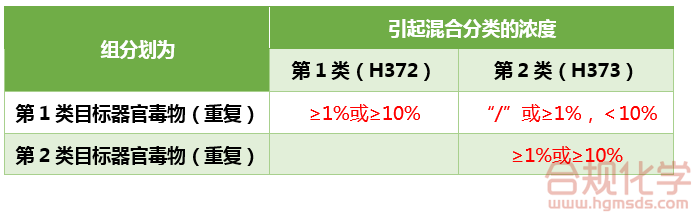

9. 特定目标器官毒性(重复接触)

“特定目标器官毒性(重复接触)”按照危险程度分为第1类和第2类。具体阈值如表8所示。

表8 特定目标器官毒性(重复接触) 浓度阈值表

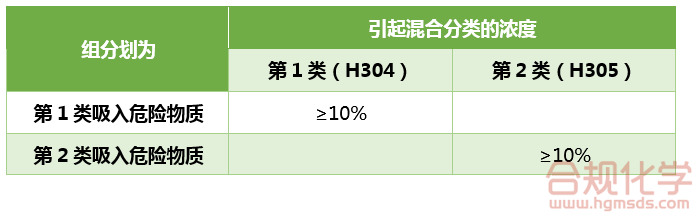

需要注意的是,“吸入危险”除了考虑组分的浓度阈值外,还需要考虑运动黏度这一因素。尤其是将混合物划入第2类时,还需要充分考虑表面张力、水溶性等因素,专家判断极为重要。如表中所示,“特定目标器官毒性(重复接触)”的阈值也存在争议性,具体争议说明与“特定目标器官毒性(单次)”相类似,在此不作细述,为了确保合规一般建议从严处理。

10. 吸入危险

“吸入危险”按照危险程度分为第1类和第2类。具体阈值如表9所示。

表9 吸入危险 浓度阈值表

三、 小结

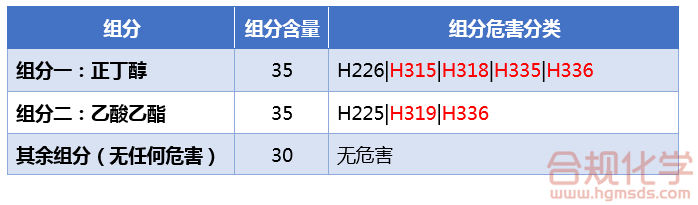

在本期合规解读中,我们系统为大家介绍了混合物健康危害中的“浓度阈值”,想必大家对于健康危害的分类也有了全新的认识与理解。接下来我们再为大家举一个示例,从而进一步巩固大家对“浓度阈值”的认知,以“某油漆产品”(闪点实测13摄氏度,沸点>35℃)为例,组分信息如表10所示。

表10 某油漆组分信息

根据“易燃液体”的分类标准(点击 查看 ),该产品为易燃液体第2类(H225);其中组分正丁醇所含的健康危害包括:H315(阈值为10%)、H318(阈值为3%)、H335(阈值为20%)、H336(阈值为20%),而正丁醇的含量为35%,大于上述所有危害的阈值,因此产品整体最终分类将包含上述所有健康危害;同样,乙酸乙酯的含量也大于其中所有健康危害的阈值。通过对产品所采纳的危害性分类的整合,该油漆产品的最终GHS分类为:H225|H315|H318|H335|H336。

本文所述的“阈值”均为现行GHS制度中所采用的数值,然而由于各国/地区对于GHS制度采纳程度有所不同,导致各国/地区实际采用的“阈值”也会稍有差异,在后期合规解读中,我们将为大家作相关比对说明。

如您对化学品的危害分类或者“阈值”等相关技术内容依旧有疑惑,欢迎联系合规化学网。

本网站维权及免责声明:

凡本网站所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属合规思远所有,如要转载,需注明“信息来源:合规化学网”。违反上述规定者,本网站将保留追究其侵权责任的权利。

凡本网站注明“信息来源:XXX(非合规化学网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

电话咨询

电话咨询 微信扫码登录

微信扫码登录 账号密码登录

账号密码登录