| 合规解读 |

有机过氧化物运输是否需要控温?

来源:合规化学 点击数:1987

8月9日,阳明海运官网公告,旗下“动明”轮在宁波港作业时,船上发生失火事故。事故发生原因尚待厘清,初步调查系船上搭载一只危险品货柜发生爆炸,依货主申报系属冷柜代替干柜使用,并无插电需要。

图1 “动明”轮在宁波港作业发生爆炸(图片来源网络)

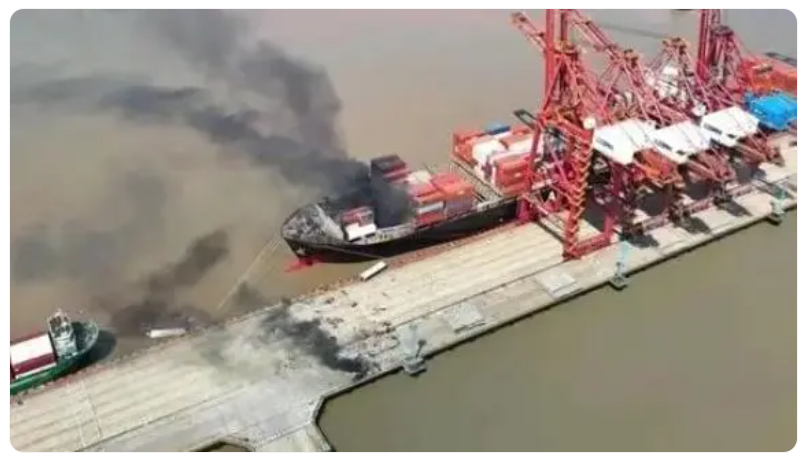

这起危险货物运输安全事故,让小编想起了两类对运输温度较为敏感的危险货物:第5.2项有机过氧化物和第4.1项自反应物质。

图2 两类对热较为敏感的危险货物

如图2所示,上述两类危险货物的化学结构中均含有对热、撞击、摩擦等外部刺激,较为敏感的化学键。无论是N=N双键,还是O-O键,都极易发生断链,引发化学物质的分解,从而导致着火或爆炸等安全事故。

既然这类物质对热敏感,那么在实际运输时,是否需要对其进行控温呢?本期解读,小编就以有机过氧化物为例,依据联合国TDG法规,进行一个技术探讨,抛砖引玉。

一、有机过氧化物的运输分类

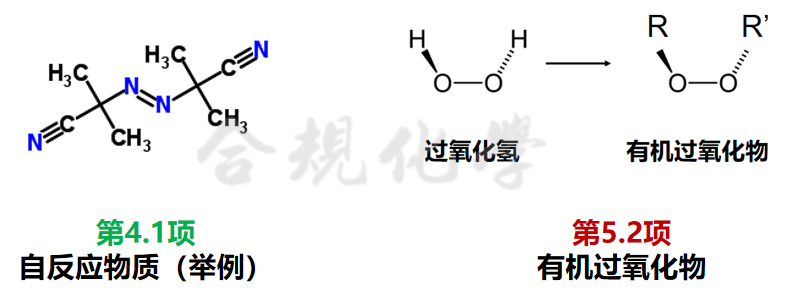

有机过氧化物在联合国TDG法规中,根据运输危险性的高低不同,细分为A型~G型共7种。联合国GHS制度也采纳了这一分类体系,具体如图3所示。

图3 有机过氧化物细分为7个小项

A型有机过氧化物由于极不稳定,在运输环节危险性无法得到有效控制,是禁运的;而B型有机过氧化物运输危险性也极高,所以通常在运输标签(Label)和GHS象形图上需要额外加上“爆炸”的图形,以提示其运输风险较高。

因此,目前实际贸易运输中的有机过氧化物以C型~F型为居多,而且联合国TDG法规对常见有机过氧化物配置品的运输危险性分类做了明确,具体详见TDG法规第2.5.3.2.4节。

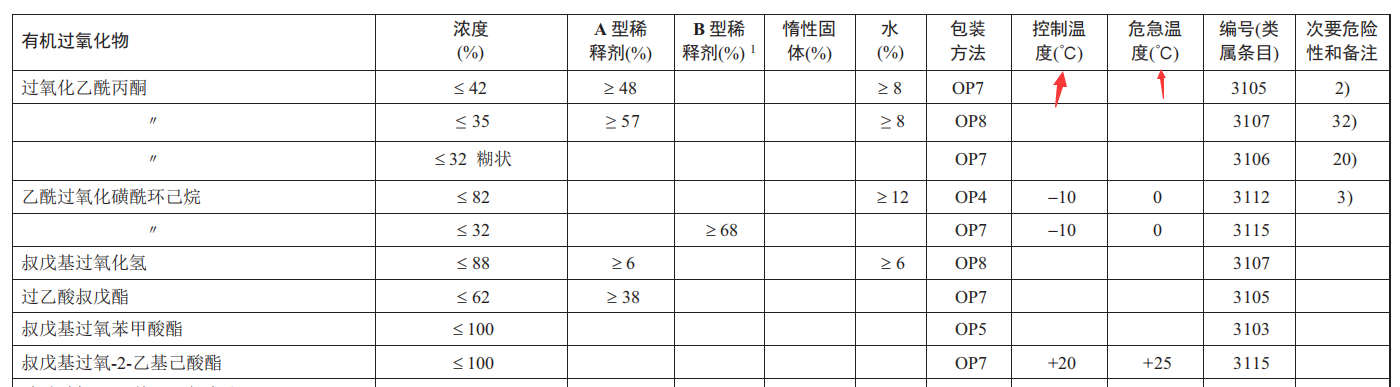

图4 联合国TDG法规中列明的有机过氧化物分类明细表

如图4所示,同一种有机过氧化物的不同含量,不同形式的配置品,有可能被划入不同的UN条目。

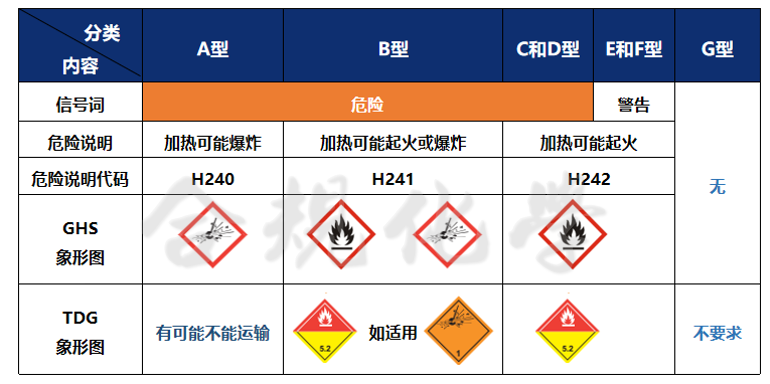

二、控制温度和危急温度

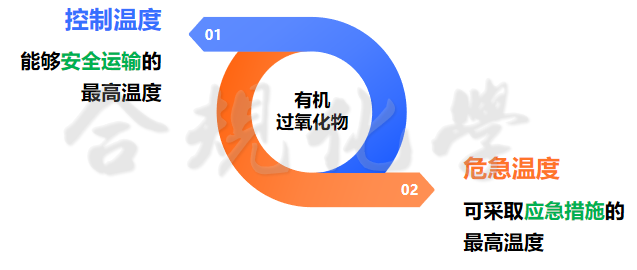

图4所示有机过氧化物分类明细表中,部分有机过氧化物有具体的:控制温度和危急温度。这两个温度表明此类有机过氧化物对温度较为敏感,在实际运输时,需要严格控制运输温度,不得超过“控制温度”。

图5 控制温度和危急温度的含义

如图5所示,如果实际运输时,货物温度超过了控制温度,则极有可能会发生缓慢分解,导致温度进一步升高,此时仍可以采取物理降温等方式,进行应急处置。但是当温度上升超过危急温度时,则货物可能发生自加速分解,短时间即可发生爆炸。

上述两个温度的确定,通常是根据货物的自加速分解温度(SADT)来倒推。SADT是货物能够发生自加速分解的最低温度,可以通过试验测定。

三、有机过氧化物的运输控温

图6展示了一个常见有机过氧化物3种不同形式的配置品,其中第2种为含量≤52%的糊状物,被划入了UN 3118(E 型有机过氧化物,固体的,控温的),原因是其控制温度只有+20℃,危急温度为+25℃。对于此种有机过氧化物,在运输过程中必须采取控温,才有可能确保货物实际温度低于控制温度。

图6 有机过氧化物举例

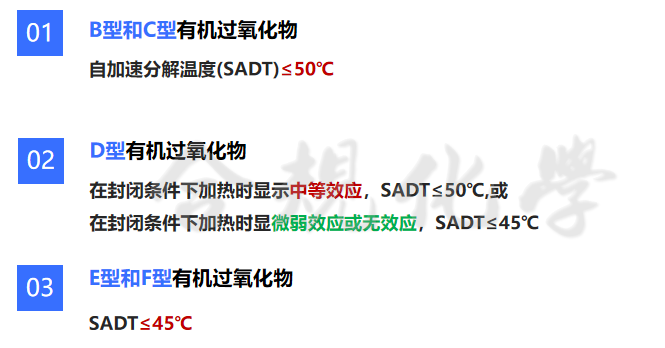

那对于该货物的其它两种配置品,法规并未规定控制温度和危急温度,这是否意味着该货物实际运输时,就不需要控制温度呢?对此,联合国TDG法规明确规定,对于以下3类有机过氧化物,在运输时必须采取控温。

图7 运输有温控要求的有机过氧化物

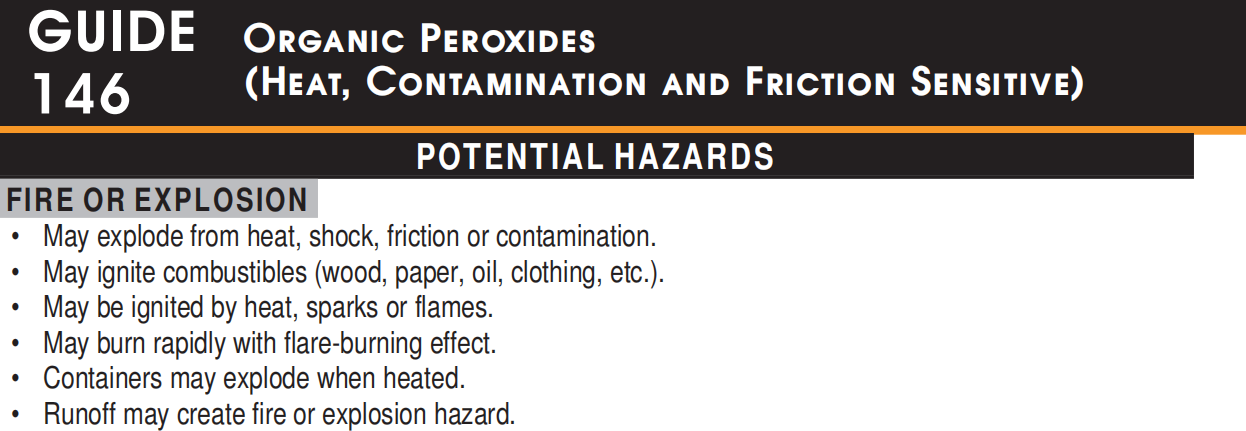

所有有机过氧化物在运输过程中,都需要注意避开热源。以图6所示的UN 3102的有机过氧化物配置品为例,虽然法规没有指定控制温度和应急温度,但根据美国DOT发布的ERG2024版,其在运输时的应急指南为146,潜在的危险性如下图所示。

图8 UN3102的应急指南146

该货物对热、冲击、摩擦或污染物都极为敏感,因此在运输环节,需要做好货物温度的监测,不一定非要用冷柜运输,但需要远离热源,避免受热,特别是夏季持续高温,船舶甲板温度较高时,货物集装箱内部的温度有可能突破其稳定运输的温度上限。

海运IMDG code第7.3.7.2.4节,也有类似控温要求,如果环境温度超过了55℃时,可能要求进行控温运输。

四、小结

本期解读,小编围绕有机过氧化物的运输温度做了一个简要分析,对于法规中明确规定,有温控要求的有机过氧化物,在运输环节要高度重视,建议全程冷柜运输;对于其它未作控温要求的有机过氧化物,也需要监测货物温度,尤其是夏季,有机过氧化物在海运时积载类为D,仅限舱面积载,集装箱内部温度可能会很高,给货物运输带来安全隐患。

上一篇:一图看懂|危险化学品VS危险货物

电话咨询

电话咨询 微信扫码登录

微信扫码登录 账号密码登录

账号密码登录