| 合规解读 |

危险化学品目录(2015版)“第2828项条目”技术解读(二)

来源:合规化学网 点击数:21543

在上一期中,我们对危化品目录(2015版)(下文简称目录)第2828项已经做过相关技术解读,解读的主体为“易燃液体”,包括易燃液体的分类及豁免等。

在本期技术解读中,合规化学网将在此前技术解读基础上,详细介绍判断易燃液体的危险性的关键理化指标——闪点。

一、 闪点的定义

闪点(flash point)又称为闪燃点,是指在规定试验条件下施用某种点火源会造成液体蒸汽着火的最低温度(测定值需校正到标准压力101.3 kPa)。

提及闪点,不得不介绍另一个人们经常会混淆的指标——燃点(fire point)。燃点又称为着火点,是指易燃液体的蒸气与空气的混合物浓度增大时,遇到明火可形成连续燃烧(持续时间不小于5 s)的最低温度。

从定义可以看出,两者虽然相似,然而并无直接关联,因此需区分对待,不可混为一谈。通常情况下,燃点高于闪点(针对易燃液体,燃点一般比闪点高1~5℃)。

需要提醒大家,燃点并不作为易燃液体危险性分类的参照指标。同时,闪点并不是一个数值恒定的理化指标,它的数值与测试仪器和测试方法等因素有关。在下文中,合规化学网会给您做相关解读说明。

二、 闪点的分类

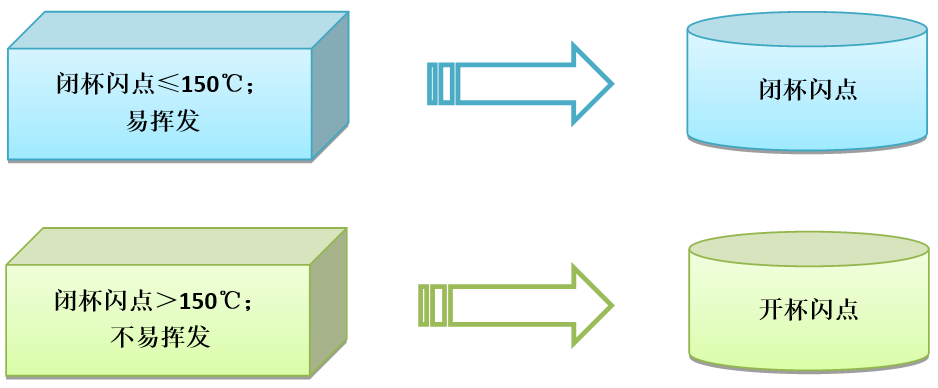

闪点根据实验测定条件的不同而又可分为开杯闪点(open cup)和闭杯闪点(closed cup),两者最大的区别是测试时盛放样品的测试杯是否敞口,如果是敞口测试,样品一直暴露于空气中,所测闪点即为开杯闪点,反之为闭杯闪点。

通常根据液体的挥发性和易燃性高低,选择进行闭杯法还是开杯法,具体下图所示:

三、 闭杯闪点的测定

1)测定方法

目前闭口闪点的测试根据样品加热方式和着火判断方法不同,主要分为以下3大类:

Ø 非平衡测试法;

Ø 平衡测试法;

Ø 快速平衡测试法。

2)测定标准

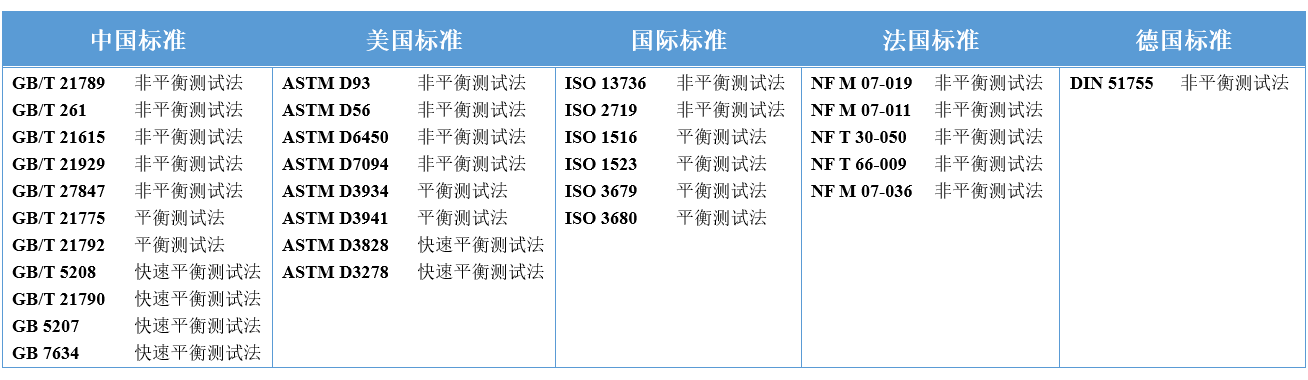

常见的测试标准如表1所示。

表1 闭杯闪点常见测试标准

3)国内外测试标准差异性比较

通过简单分析,国内相关闪点测试标准一般是通过转化国际标准或美国标准,比如GB/T 261转化自ISO2719,GB/T 21615转化自ASTM D93等等。同时较之原标准,我国标准测量要求相对较低。主要差异归纳如下:

1. 我国标准中精密度要求相对偏低;

2. 我国标准对样品的保存、抽样、起始加热温度控制等过程缺乏详细说明;

3. 我国标准对点火次数无明确说明规定;

4. 我国标准没有规定采用标准物质对仪器进行校准。

从以上几点差异不难发现,我国对于闭杯闪点的测试标准并不完善,所以一般情况,除非特定要求,实验室闪点测试时采纳国外标准的情况反而居多。

4)测定结果影响因素

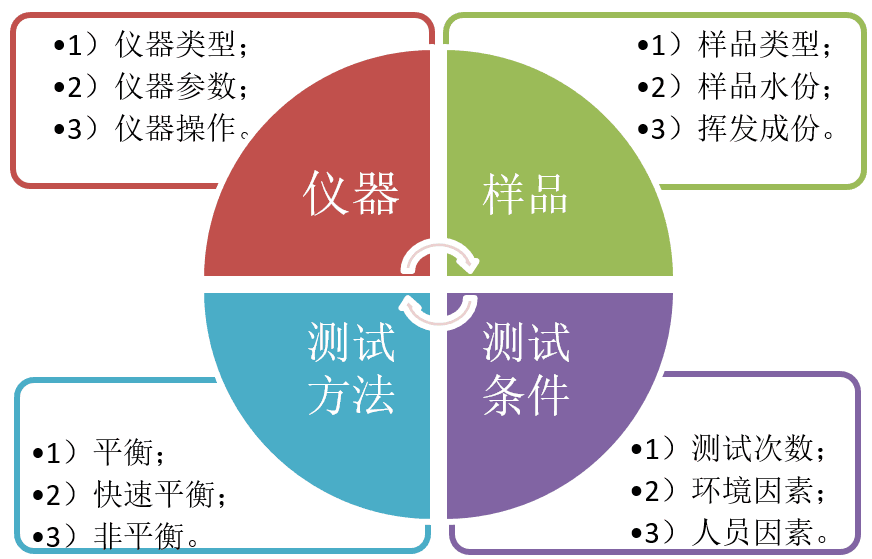

在闪点的定义中已经指出,闪点的数值与测定过程中的很多因素有关,具体如下图所示。

5)测定注意事项

· 同一份测试样品不可反复用于测试,如需重复测试,必须重新取样;

· 对含卤代烃样品得到的闪点试验结果需谨慎分析,因为此类样品可能会产生异常结果;

· 在有争议的情况下,除非另有规定,仲裁试验以火焰火源手动点火的实验结果为准;

· 挥发性较高的样品需密封低温保存,不宜保存于透气性容器内;

· 试样在保存时,应不低于所装容器容积的50%;

· 当样品中含有溶解水或游离水时,可用无水氯化钙脱水,通过定量滤纸过滤,或通过松疏干燥的脱脂棉过滤。

四、 闪点的意义

闪点作为一个反映液体化学品安全性的指标意义重大,主要体现在以下几个方面:

1) 作为易燃液体危害分类的依据;

2) 作为易燃液体运输时包装类别选择的依据;

3) 企业依据闪点数据,可有效把控产品在生产、存储和运输等环节的火灾风险;

4) 相关监管部门可根据产品闪点这项重要参数,更加明确对于企业的监管要点,正确评估产品的物理危害,给企业提出具体管理要求,降低产品生命周期中的火灾风险。

如您有相关咨询需求,欢迎联系合规化学网。

更多免费查询链接:

本网站维权及免责声明:

凡本网站所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属合规思远所有,如要转载,需注明“信息来源:合规化学网”。违反上述规定者,本网站将保留追究其侵权责任的权利。

凡本网站注明“信息来源:XXX(非合规化学网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

电话咨询

电话咨询 微信扫码登录

微信扫码登录 账号密码登录

账号密码登录